2025年4月2日下午,我校淬炼商学院、艺术传媒学院及智能工程学院的异科导师李红艳、张丹丹、徐桂霄、钱万、唐世静、李海莲等老师带着各自的异科学生在南湖书院党建活动室联合组织了一场别开生面的“包饺子迎春归”为主题的师生共聚活动。这场活动既是师生共叙情谊的温馨聚会,更是学校落实“五育并举”、推进劳动教育常态化的生动缩影。

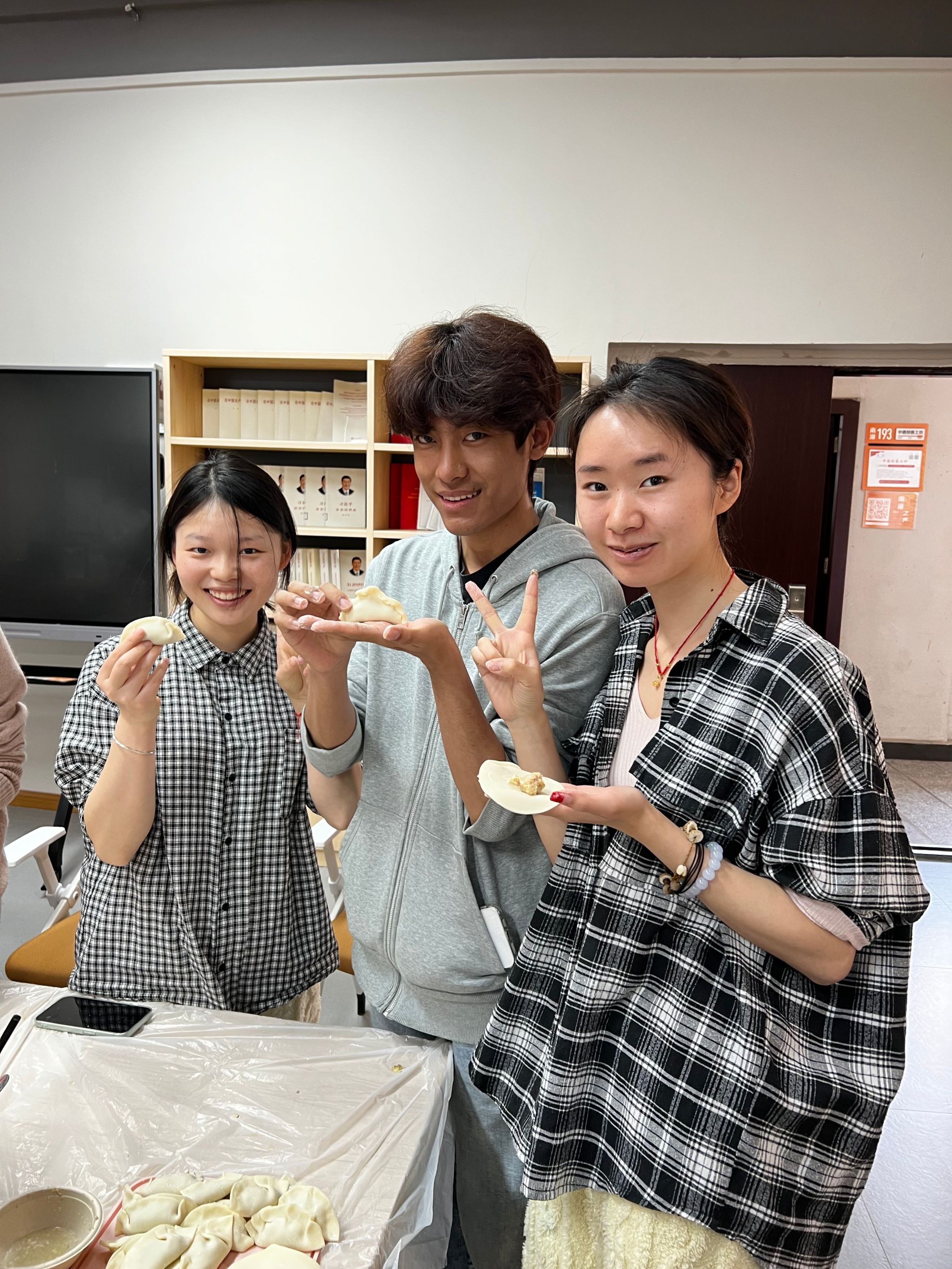

为准备这次活动,各位老师提前从家里带来了准备好的炉台锅灶及包饺子、吃饺子所需的各类食材和用具。活动室窗外春风拂面,室内暖意融融,案板上新鲜的饺子皮已经准备好,不锈钢盆里的馅料香气四溢,师生们围桌而坐,开始了这场别开生面的劳动实践课。同学们对期待已久的活动充满激情,在进行了简单的分工后,便开始跃跃欲试、各显神通了。活动现场,同学们化身“包饺子导师”,手持面皮示范要领:“虎口托住皮,勺子放馅料,指尖捏褶要均匀,像这样弯成月牙形……”。师生分别带来了各自家乡的特色包法——将饺子捏成精致的麦穗状,“不同的褶皱代表不同的祝福,比如麦穗纹象征五谷丰登。”张丹丹老师边包边讲起包饺子的民俗,让学生们在包裹馅料时感受传统文化的温度。师生间的距离也在面皮与馅料的融合中悄然拉近,案板上的饺子形态各异,却盛满了传承与创新的双重意味。

呸呸活动中同学们有的剥大蒜、制作蒜泥,有的端锅接水准备煮饺子,大部分的师生都围在活动室的桌子旁,兴高采烈地包着形态各异的饺子。徐桂霄老师看到大家包出的各种有趣的“特色饺子”,笑着说:“劳动实践最能体现‘知行合一’,从面皮制作到肉馅调味,每个环节都需要观察、思考和尝试,这和做学问是一个道理。”在调配馅料、设计造型的过程中,师生们不拘泥于传统,将专业特色与生活智慧巧妙结合,让小小的饺子承载了多元文化与创新思维的碰撞。

当第一锅饺子在沸水中翻滚,白雾朦胧了玻璃窗,活动室里响起此起彼伏的惊叹。和老师同学们一起吃着香喷喷的饺子,对于离家在外的学子来说,饺子不仅是食物,更是团圆的象征,包饺子活动让同学们感受到了家的味道。

发发在热烈而欢快的氛围中,李红艳老师表示,此次包饺子活动是异科导师引导学生劳动教育的重要环节:“我们希望通过这类‘接地气’的实践,让学生在动手操作中体会‘一粥一饭,当思来处不易’的真谛,同时搭建师生平等交流的平台,让教育回归生活本质。”因有些同学有课没来参加活动,钱万老师还特意买了一些餐盒给同学们打包带回去吃,把对学生暖暖的爱意融入到热腾腾的饺子中。

当暮色渐深,师生们仍在交流包饺子的心得,沸腾翻滚的饺子在锅中沉沉浮浮,喷香的肉馅在满足同学们味蕾的瞬间,成为这场沉浸式劳动课的最美印记。这场充满人间烟火气的活动,不仅让师生们品尝到了劳动的甘甜,更在潜移默化中筑牢了“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的价值共识。

学生康乾 感言:

非常感谢各位老师精心为我们准备的包饺子活动。“饺子包的是馅料,连的是师生情,学的是生活课。”当最后一盘饺子端上餐桌,蒸腾的热气中,教育的温度正悄然传递——这或许就是劳动教育的终极意义:让知识回归生活,让成长充满温度,让师生在共同的实践中,成为彼此成长路上的同行者。

(艺术传媒学院 智能工程学院 淬炼商学院联合供稿)

(李红艳/撰 徐桂霄 张丹丹/摄)